Una lezione dal New Deal di Aldo Scorrano (CSEPI)

Il deficit è troppo elevato? E’ una domanda che spesso si chiedono politici, giornalisti e addetti ai lavori (i cosiddetti tecnici). Per cercare di risolvere la questione ci può venire incontro una lezione di storia, tratta dalla presidenza di Franklin D. Roosevelt e il suo “New Deal” (Nuovo Corso), che cercò di porre fine alla spirale depressiva innescatasi negli anni precedenti (Grande Depressione).

La Grande Depressione iniziò con il completo collasso del mercato azionario il 24 ottobre del 1929, quando furono vendute circa 13 milioni di azioni. Il danno fu prorogato a martedì 29 ottobre quando furono vendute oltre 16 milioni di azioni rendendo tale giorno, a futura memoria, tristemente noto come il “martedì nero”.

L’impatto sociale della grande depressione fu devastante. Nel 1932 la produzione industriale degli Stati Uniti fu dimezzata ed un quarto della forza lavoro, circa 15 milioni di persone, restarono senza lavoro e in assenza di alcuna “assicurazione” contro la disoccupazione. Le retribuzioni orarie diminuirono circa del 50 percento. Centinaia di banche fallirono, ci fu un drastico crollo degli investimenti, i prezzi dei prodotti agricoli scesero al livello più basso dalla Guerra Civile. Furono più di 90.000 le aziende costrette al completo fallimento.

Il New Deal rappresentò il culmine di una fase in cui il capitalismo si “abbandonò” alle politiche del “laissez-faire”. Tuttavia ciò che fu veramente nuovo del programma rooseveltiano fu la velocità con cui si realizzò ciò che in precedenza richiedette generazioni. Non fu una cosa da poco se, ad esempio, rapportiamo il tutto al presente!

Durante il primo mandato di Roosevelt, il debito pubblico degli Stati Uniti salì a 33,7 miliardi di dollari, cioè circa il 40% del PIL. Allora come ora, questo causò in molti “esperti” un piagnisteo per i disastri e le preoccupazioni per la difficile situazione che le generazioni future avrebbero dovuto affrontare. (Vi suona familiare?)

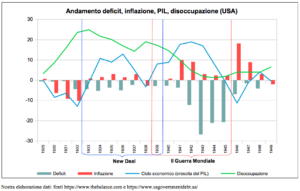

Il seguente grafico mostra l’andamento di una serie di significativi dati macroeconomici, relativi all’economia statunitense a partire dal 1929:

Come si evince facilmente dal grafico, per tutta la durata del piano Roosevelt (New Deal) i deficit federali non furono particolarmente ampi, mentre ebbero una esplosione “solo” a partire dalla metà della seconda guerra mondiale (in cui il Governo americano aumentò significativamente le spese militari).

Alcuni dati, in dettaglio, riguardo il periodo in cui il piano “New Deal” fu eseguito.

Lo scoppio della crisi del ’29 fece esplodere la disoccupazione che raggiunse quasi il 25% nel 1933, anno che coincise con il lancio del programma di Roosevelt. La disoccupazione si mantenne su tassi alti anche durante il New Deal (questo perché il tasso di disoccupazione è un indicatore ritardato: significa che continua a peggiorare anche dopo che la crescita economica è migliorata, in quanto le aziende mostrano titubanza nell’assumere dei lavoratori almeno fino a quando non sono sicure che la crescita sia posizionata su una tendenza stabile al rialzo). Questo effetto lo possiamo desumere dal grafico seguente:

Come detto in precedenza, il New Deal fu una politica economica che il presidente Franklin D. Roosevelt volle lanciare per porre fine alla Grande Depressione: l’obiettivo era quello di risollevare coloro che furono maggiormente colpiti dalla crisi. Data la situazione economico-sociale che il paese attraversava, gli americani accolsero con favore i piani di salvataggio governativi. Il piano proposto, attuato in tre trance (dal 1933-1933), consistente in 47 programmi, fornì supporto al settore agricolo e generò posti di lavoro per i disoccupati, nonché diede origine ad una sorta di partnership tra pubblico e privato, affinché si incrementasse l’industria manifatturiera.

Le politiche di Roosevelt, successive a quelle di Hoover (che invece fu fautore delle politiche di laissez-faire e sostenitore dell’idea che la prosperità del mondo affaristico, secondo il principio del trickle down, avrebbe prodotto a cascata beneficio al ceto medio; cosa che invece non accadde, infatti la depressione peggiorò!), furono fondamentali anche dal punto di vista teorico.

Il “terreno”, per così dire, ideologico era già pronto da tempo. Erano gli anni in cui l’economista e sociologo austriaco Friedrich August von Hayek aveva apertamente criticato un illustre e già affermato economista inglese, che di li a poco, avrebbe cambiato per il resto della storia a venire l’approccio teorico economico: parliamo di John Maynard Keynes.

Secondo l’analisi hayekiana l’economia era in grado da sola di potersi autoregolare, giungendo ad uno stato di equilibrio senza che vi fosse un’interferenza esterna, lasciando fare alle sole forze di mercato. D’altro canto Keynes aveva già dietro di sé una sua produzione letteraria ben definita che, in sostanza, era in controtendenza a quanto affermato da Hayeck. Tra le sue opere “La fine del lassaire faire” (1926), “Prospettive economiche per i nostri nipoti” (1930) e soprattutto il “Trattato sulla moneta” (1930).

In questo contesto (data la ormai conclamata crisi precipitata in depressione), uno stretto collaboratore di Rossevelt, nonché docente di Harvard, Felix Frankfurter, prese una decisone che in qualche modo fu determinante per gli anni successivi: si rivolse a Keynes affinché quest’ultimo “stimolasse” le autorità (il Senato in particolare) ad intraprendere politiche che incrementassero la spesa federale, proprio per contrastare la dilagante disoccupazione in atto. Il risultato fu una lettera che l’economista inglese scrisse sul giornale New York Times, “An Open Letter to President Roosevelt” (1933).

(Si può trovare una trascrizione al seguente link https://goo.gl/UjuhTv)

Vi fu una risposta di Roosevelt a cui seguì un incontro di persona, un po di tempo dopo, in cui Keynes discusse col presidente di questioni tecniche, in particolare del concetto di moltiplicatore della spesa. Gli esiti di quella lettera e dell’incontro, non produssero esattamente gli effetti prefigurati come negli intenti iniziali, tuttavia ebbero lo stesso un effetto non di poco conto, cioè la messa in discussione di una ideologia e di una visione dell’economia, quella liberista, che fino a quel periodo erano dominanti.

Anche (se non soprattutto) da quell’esperienza vide luce, nel 1936, l’opera di Keynes che segnò un nuovo corso nella storia dell’economia moderna: la “Teoria generale dell‘occupazione, dell‘interesse e della moneta”. A dire il vero, alle stesse conclusioni – quasi contemporaneamente – (probabilmente prima) giunse un altro economista di origine polacca, Michael Kalecki.

Catapultandoci nel presente e analizzando gli effetti che la crisi del 2007-2008 ha provocato nel mondo occidentale, qualche analogia la possiamo notare. Facendo riferimento al nostro paese la situazione odierna non è a quei livelli (1929) ma la perdita subita nella produzione industriale e l’alta disoccupazione, con il crescente aumento della povertà (relativa ed assoluta), destano non poche preoccupazioni ed inevitabilmente la mente corre indietro nel tempo. Cosa ci ha insegnato quel drammatico evento degli anni trenta del XX secolo? Sembrerebbe nulla, considerando le politiche economiche in atto soprattutto in Europa.

In termini meramente economici, ora come allora, servirebbe una forte (e di qualità) spesa in disavanzo per contrastare e risollevare l’economia nazionale e dare slancio alla cosiddetta domanda (aggregata).

Cosa si è fatto? L’esatto opposto! Perché? (verrebbe da chiedersi…) In realtà, si è arrivati a questo punto della storia dopo un lungo periodo di trasformazioni economiche e sociali dal dopoguerra in poi.

L’argomento è di quelli, data la complessità, che andrebbe trattato con un articolo ad hoc, poiché abbraccia un arco temporale che attraversa vari decenni e diversi processi: dalla crisi del modello fordista-keynesiano; alle politiche monetarie del presidente della Fed, Paul Volcker, di fine anni 70 (che creano una forte recessione con gravi ripercussioni sul movimento operaio che ne uscì indebolito); alla cosiddetta reaganomics, cioè quelle politiche messe in atto durante la presidenza americana di Roanald Reagan, sulla scia di quelle politiche adottate in Gran Betagna dal governo Thatcher (punto di riferimento fu la scuola di pensiero della supply side economics, supportata da economisti come Friedman e Mundell, una sorta di rovesciamento del keynesismo); all’ingente trasferimento di ricchezza dalle classi più basse verso quelle più alte della società, anni in cui vi fu una forte compressione dei salari, accompagnata da una tendenziale caduta della domanda alla quale si rispose, da un lato, con l’ampliamento del credito e, dall’altro, con uno spostamento, nella sfera produttiva, del capitale verso la finanza speculativa: da qui prese il via il cosiddetto “keynesismo privatizzato” che <<costruisce un meccanismo di sostegno al consumo attraverso le dinamiche della finanza che, grazie alla crescita dei valori degli asset sui mercati finanziari e del valore delle abitazioni, sostiene una crescita del consumo a debito delle famiglie. Insomma, il neoliberismo produce internamente e politicamente la domanda effettiva. Quindi, la domanda autonoma che traina la domanda effettiva è il consumo a debito, ed è questo un processo politico, gestito prevalentemente con la politica monetaria>> (R.Bellofiore).

Una breve panoramica storica solo per mettere in luce le diverse fasi che hanno caratterizzato, soprattutto dal punto di vista economico, oltre settant’anni (dal quel lontano 1929) di vicende che, in qualche modo, hanno influenzato la nostra società. A nulla valsero anche le “raccomandazioni” (fu di fatto inascoltato) di un grande economista, Hyman Minsky (allievo di Schumpeter e attento osservatore delle politiche del New Deal), che più volte mise in guardia circa l’instabilità dei sistemi finanziari, dell’economia capitalistica, nonché i pericoli connessi ad un eccessivo indebitamento delle banche e delle imprese.

Detto questo, facendo tesoro di ciò che sin qui si è esposto, considerando il fatto che ancora non si è fuori dal tunnel della crisi economica, la storia ci suggerirebbe di guardare ad essa si con occhio critico ma di prendere ciò che di buono è stato fatto. Ed in effetti proprio il periodo del New Deal potrebbe suggerirci una lezione importante. Le politiche di spesa in disavanzo che furono attuate da Roosevelt (che, si badi bene, non amava i deficit pubblici e, come Keynes, voleva salvare il capitalismo, non abbatterlo) furono, in sostanza, qualcosa di molto simile a ciò che oggi potremmo definire come una “socializzazione degli investimenti e dell’occupazione”: il Governo intervenne direttamente, come attore principale, nel risolvere la grave situazione economica-sociale in corso. In questo senso la socializzazione è da intendersi come il potere di creare direttamente

1 – “valori d’uso” (cioè la capacità di beni o servizi di soddisfare un dato fabbisogno),

2 – lavoro (lo Stato, quindi, come occupatore diretto – e non residuale – ma in prima istanza).

Inoltre, il New Deal si caratterizzò anche per il tentativo di regolamentare il sistema finanziario e bancario (con l’Emergency Banking Act – EBA, che conteneva anche il Glass-Steagall Act, la legge che separava le banche commerciali dalle banche d’investimento).

Un programma molto importante fu il WPA (Works Progress Administration): fu la più grande agenzia del New Deal, finanziata dal Congresso con una spesa complessiva di circa 7 miliardi di dollari, con lo scopo di fornire occupazione a milioni di persone da impiegare nella costruzione di opere pubbliche e grandi progetti in diversi settori. Sfamò bambini e distribuì alimenti, vestiti e alloggi. Quasi ogni comunità negli Stati Uniti d’America ha un parco, un ponte o una scuola costruiti dalla WPA, soprattutto negli Stati occidentali e tra le popolazioni rurali.

Il nodo centrale fu, alla fine, la spesa pubblica. In definitiva, la lezione che dovremmo fare nostra da quella esperienza è che oggi i governi tornino a (ri)considerare la spesa pubblica come motore della crescita, andando anche oltre il tradizionale keynesismo.

Spesa pubblica, dunque, intrinsecamente legata al concetto di disavanzo pubblico (deficit), come spiegato in questo articolo https://csepi.altervista.org/wp-content/uploads/2018/11/Cesaratto-stato-spende-prima.pdf. Pertanto si torna alla domanda di partenza: di quanto deve essere questa spesa in termini percentuali rapportata al PIL, per non essere considerata elevata? La questione, messa in questi termini, è logicamente mal posta.

Ha davvero senso senso parlare di spesa (pubblica) elevata e quindi di “tetto” a questa spesa, cioè stabilire a priori un limite oltre il quale non andare? Direi di no, a meno che non si voglia ritornare ai tempi in cui Hayeck tuonava che un incremento delle spese pubbliche avrebbe potuto far scontare un “prezzo troppo alto”, ossia quello di generare un’inflazione “galoppante” e una “produzione” indirizzata male (peraltro tesi ritornate in auge con il monetarismo degli anni settanta).

A tal proposito un’ampia letteratura, prodotta da economisti eterodossi e post-keynesiani di ispirazione anche marxista, partendo dagli anni novanta giungendo fino ad oggi, ha completamente confutato sia le tesi hayeckiane sia lo stesso monetarismo e le cosiddette politiche neoliberaliste, smantellando, di fatto, l’intero impianto teorico fondante dietro queste tesi, tipiche dell’economia detta marginalista (neoclassica di un tempo). E’ il caso della scuola di pensiero della Teoria della Moneta Moderna (MMT), che vede come propri padri ispiratori giganti del pensiero economico come ad esempio Marx, Knapp, Lerner, Kalecki, Keynes, Minsky, Godley, Goodhart.

Il dibattito odierno sul deficit, legato alla recente manovra del governo italiano, che sta suscitando tanto clamore in Europa per un 2,4% (deficit/Pil), è la dimostrazione di come in realtà la partita in gioco sia meramente di natura politica (altro che economica).

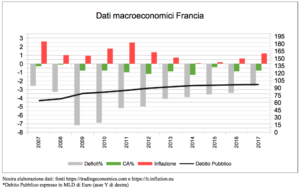

Di recente il Ministro per gli Affari europei Paolo Savona, a proposito del dibattito che in questi giorni ha visto contrapposti i rapporti deficit/Pil previsti dai governi francese e italiano (rispettivamente del 2,8 e del 2,4%) e circa la “sostenibilità” del debito pubblico, ha affermato quanto segue: “La Francia ha un doppio deficit, di bilancia estera e pubblica, accompagnato da un aumento dei prezzi al consumo che ha recentemente superato il tetto stabilito dalla Bce. Unica nei principali paesi dell’euroarea, il suo disavanzo estero di parte corrente è dell’1,1% del Pil, seguita solo dalla Grecia con il con l’1,2%. Vive cioè al di sopra delle proprie risorse. Il suo deficit di bilancio pubblico è del 2,4%, a livello di quello preventivato per il 2019 dall’Italia, attualmente al 2%. Questa condizione richiederebbe una stretta fiscale, ma il saggio di crescita reale della Francia è nell’ordine dell’1,7%, (…) ha dovuto pertanto scegliere se procedere nella direzione della stretta fiscale o puntare alla ripresa produttiva.

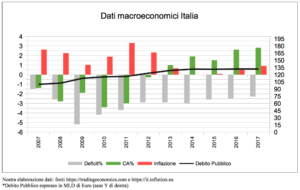

(…) L’Italia ha invece un avanzo di parte corrente sull’estero del 2,5%, vive cioè al di sotto delle sue risorse, e ha un 2% per cento di deficit pubblico. La concezione più elementare di politica economica suggerisce di espandere la domanda interna; secondo i canoni più classici anche “scavando fosse o costruendo piramidi”. Intende invece affrontare la sua crisi di crescita, attualmente la più bassa dei principali paesi dell’eurozona, puntando a un mix tra investimenti, per stimolare la crescita, e spese correnti per combattere, in particolare, la povertà e la disoccupazione giovanile”.

Osserviamo i dati:

Dalla comparazione di questi due grafici emerge un quadro che darebbe ragione a quanto affermato da Savona, secondo i concetti basilari della macroeconomia keynesiana e, quindi, la resistenza delle istituzioni europee verso la manovra italiana sarebbe del tutto ingiustificata.

Non solo. La Commissione Europea ha bocciato la manovra italiana anche perché considera il deficit troppo alto. Ricordiamo che in virtù del Trattato di Maastricht il deficit in percentuale al Pil deve essere contenuto entro il 3%. La bocciatura, tuttavia, ha come giustificazione una valutazione che prende in considerazione dei parametri molto discutibili da un punto di vista meramente scientifico, come ad esempio l’output gap, cioè la differenza tra il prodotto interno lordo effettivo e quello potenziale. Concetto quest’ultimo (Pil potenziale, cioè la situazione di una economia che opera al pieno della sua capacità, senza altresì generare spinte inflazionistiche) legato a doppio filo con due parametri “strutturali” il NAWRU (Non Accelerating Wage rate of Unemployment), cioè il tasso di disoccupazione in corrispondenza del quale il tasso di crescita dei salari nominali non accelera e il NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment ), cioè quel tasso di disoccupazione che non accelera la dinamica dell’inflazione, per la cui trattazione dettagliata rimando a questo esplicativo articolo https://www.economiaepolitica.it/politiche-economiche/deficit-strutturale-italiano-una-questione-di-stime/.

Ciò che è importante capire in questa sede – al di la del fatto che si tratta di parametri/stime/valutazioni e concetti ancora ancorati ad una visione economica di tipo neoclassica – è che il metodo di calcolo di queste variabili influenza la capacità di un paese di poter “liberare” risorse finanziarie che il governo potrebbe spendere per perseguire determinati obiettivi di politica economica.

Come si può facilmente comprendere, la capacità di spesa di uno Stato soggetto a tutti questi vincoli di natura economica e giuridica, è fortemente limitata impedendo, di fatto, di attuare quelle vere riforme sociali che sarebbero necessarie così come avvenne con il New Deal di Roosevelt.

La speranza, in questo senso, è che ci sia innanzitutto un vero e proprio ripensamento (rethinking) dell’economia, abbandonando del tutto stereotipi e falsi miti legati ad una visione di essa ancora troppo intrisa di concetti iperconfutati, tipici dell’economia marginalista. Poi, ancora forse più importante, bisognerebbe cercare di affiancare all’analisi economica una analisi critica della società, capendo e carpendo gli aspetti più profondi delle dinamiche che la attraversano, essendo appunto la società un insieme interconnesso di relazioni che determinano rapporti di forza. Come infatti ci ricorda Marx, nella Prefazione a Il Capitale, egli “tratta delle persone soltanto in quanto sono (…) incarnazione di determinati rapporti e di determinati interessi di classi”.

Un ritorno a Marx dunque? Si, come sostiene l’economista W.F Mitchell nell’articolo “We need to read Karl Marx” (2011, in italiano “Abbiamo bisogno di leggere Marx”, qui il link). Ma non solo. Bisogna in un certo senso anche andare oltre Marx e oltre il cosiddetto economicismo. La politica è il vero gioco, lo stiamo vedendo anche con quello che ultimamente sta accadendo sia internamente all’Europa e sia, soprattutto, in ambito geopolitico.

Pertanto, come giustamente osserva e scrive il prof. Gianfranco La Grassa, nel suo recente libro “In cammino verso una nuova epoca” (2018), <<Non capiremo mai il fondo del problema finché non accetteremo l’idea che la nostra razionalità di grado superiore è quella strategica, quella quindi del conflitto, dunque della politica>>; politica che, nell’accezione lagrassiana, è da intendersi come l’insieme delle strategie per il conflitto che si svolgono su un campo non più semplicemente duale (ad esempio il conflitto tra capitale e lavoro) ma connotato da un conflitto tra gruppi di decisori, in reciproca lotta tra loro, <<quasi sempre in collegamento con quella (lotta, ndr) tra formazioni particolari (paesi, stati, ndr) (e i gruppi di decisori al loro interno) in differenti posizioni di dominanza o subordinazione in un’area globale o nel mondo>>.

Messa in questo modo, dunque, la questione è molto più complessa di come la si pone nel dibattito odierno e non basta semplicemente affermare che con “qualche” manovra o intervento di politica economica si risolve tutto. Dire questo significa non aver capito in che mondo viviamo, non aver capito le dinamiche della società capitalistica basate sul modo di produzione non solo in senso economico ma, e forse soprattutto, in relazione al rapporto sociale che tale modo sottende.

Direi che di “carne” al fuoco ce n’è tanta per aprire una seria riflessione sugli argomenti trattati. Bisogna solo mettersi al lavoro!